В дополнение к сегодняшнему посту о счётчике на сайте перееписи. "История одного переписчика" by ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=1) murconstant, настойчиво рекомендую прочитать:

murconstant, настойчиво рекомендую прочитать:

В этой статье я попытаюсь в красках поведать об очередном свидетельстве чудовищного бардака и глупости на территории нашей с вами страны. Или города... или, надеюсь, округа.

Седьмого числа, в четверг вечером, состоялся инструктаж, который проводили нам сотрудники районной управы. Там разьяснили некоторые вещи, которые могут говорить по телевизору. Т.е. общие правила, схему действий, условия работы. Сразу нам сообщили, что за участие в выполнении этого государственного задания нам заплатят по 5500 рублей. Студентов это не радовать, естественно, не может. Также была информация, что если добросовестно выполнять задания на участке, от института будет выделено лично ещё 3000 рублей. Возникали вопросы типа "Будем ходить по одному или по двое?", "Сколько часов в день мы будем заняты?". Нам отвечали, что ходить полагается по 4-5 человек, а также необходимо сопровождение сотрудника местного ГУВД или народного дружинника. По поводу времени работы нам сказали уточнить на участках. Лишь сказали, что работать будем без выходных. Первые дни (11.10--13.10) будет проходить обучение, с 14.10 начнётся двухнедельная перепись, где каждому предстоит выполнить норму в 400 человек.

Для справки

Для рассмотрения следующего вопроса придётся поговорить немного о структуре бланков. Существуют три типа бланков для постоянных жителей: С, П, Л. В бланк С заносится информация о личном составе жилища (указывается город, район, дом, квартира), т.е. число домохозяйств (семей, так сказать) и их состав (ФИО каждого). В бланке П указываются:

Л - личная анкета. В ней указываются:

Как вы думаете, каким образом студент заполняет все эти поля, исходя из информации, данной ему с базой данных? Всё, кроме ФИО и года/даты рождения, нам сказали угадывать. Угадывать! Это же абсурд! Людей переписывают непонятно как, к ним за эти две недели никто не придёт и они даже не узнают, что переписаны. В первый же день каждый заполнил по 70 личных анкет, распределяя их по квартирам. Это было нудно и нелегко. Заняло шесть часов непрерывной писанины. Если родственные связи можно и додумать, исходя из отчеств и дат рождения, то награждать кого-то степенью доктора наук, а кому-то приписывать неумение читать и писать было во власти каждого переписчика, в том числе меня. И ведь возможно я переписал тебя, читатель. При этом всём нам говорили не писать номера квартир (без палева). Выполнив норму, я пошёл домой. Морально уставший, а на подобные российские глупости у меня аллергия, я думал о том, что на администрацию участка есть за что подать в суд. Тут же эту мысль подавило то, что мы находимся в России, и если я подам в суд, то строже всех накажут меня, а по телевизору этот ужас и так не покажут. Ужас? Это ещё не ужас.

![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=1) murconstant, настойчиво рекомендую прочитать:

murconstant, настойчиво рекомендую прочитать:В этой статье я попытаюсь в красках поведать об очередном свидетельстве чудовищного бардака и глупости на территории нашей с вами страны. Или города... или, надеюсь, округа.

Пара слов

По порядку. Начать, думаю, стоит с того, что я студент третьего курса по специальности совершенно никаким боком не связанной с общественной деятельностью. В сентябре нам объявили, что выходит указ ректора, согласно которому все студенты третьих и четвёртых курсов, имеющие прописку в Москве, снимаются с занятий в период с 8.10 по 28.10 на ведение переписи. Это зачислится как практика. Соответственно, люди, отказавшиеся от прохождения оной, будут отчислены за невыполнение учебного плана. Нельзя сказать, что студенты радостно восприняли эту весть, особенно учитывая то, что в с всязи с данным обстоятельством сессия переносится на февраль, план сдвигается, и ещё присутствуют некоторые неприятные вещи. Ну и что? Что скажут - то и сделаем. Вроде бы никуда не деться. Кстати сказать, студенты, не имеющие московской прописки, отправляются на практику в пределах кафедры. У нас замечательная кафедра и там есть, чем заинтересовать и занять любознательного студента. Однако лично мне было сразу понятно, что второпях появившаяся практика - нечто высосанное из пальца - будет иметь совершенно глупый характер.Седьмого числа, в четверг вечером, состоялся инструктаж, который проводили нам сотрудники районной управы. Там разьяснили некоторые вещи, которые могут говорить по телевизору. Т.е. общие правила, схему действий, условия работы. Сразу нам сообщили, что за участие в выполнении этого государственного задания нам заплатят по 5500 рублей. Студентов это не радовать, естественно, не может. Также была информация, что если добросовестно выполнять задания на участке, от института будет выделено лично ещё 3000 рублей. Возникали вопросы типа "Будем ходить по одному или по двое?", "Сколько часов в день мы будем заняты?". Нам отвечали, что ходить полагается по 4-5 человек, а также необходимо сопровождение сотрудника местного ГУВД или народного дружинника. По поводу времени работы нам сказали уточнить на участках. Лишь сказали, что работать будем без выходных. Первые дни (11.10--13.10) будет проходить обучение, с 14.10 начнётся двухнедельная перепись, где каждому предстоит выполнить норму в 400 человек.

День первый. Понедельник 11.10

К девяти часам прибыл на участок. Нам сказали, какие дома нам предстоит переписывать, как заполнять анкеты (они, кстати, при первом же взгляде напоминают бланки ЕГЭ). Нам предложили заполнить пробные анкеты, чтобы попробовать свои силы, выявить типичные ошибки. Тут внезапно появляется тётенька, которая нас всех начинает пугать словами "Вам предстоит очень трудная работа", "Не все справляются", "Откажитесь, пока не поздно", "Вы можете проходить практику на кафедре". Здесь мы впервые услышали, что от этого можно безболезненно отказаться. В итоге из 69-ти человек, которые были изначально причислены к нашему участку, оставили 20. А как же норматив? Чуть ли не десять тысяч человек предстояло переписать оставшимся людям? Я остался. Мною руководила мысль о том, что если нас поголовно чем-то пугают, значит это просто кому-нибудь нужно. Также я осознавал, что дурь будет иметь место и здесь, и на практике в институте, однако за эту дурь я получу вознаграждение. После всего этого нам сказали, что каждый день один переписчик должен переписывать по 70 человек (!), и приступаем мы завтра (до переписи ещё три дня). Нам ничего не было понятно. Мы и не знали, что нас ждёт впереди.День второй (Вторник, 12.10)

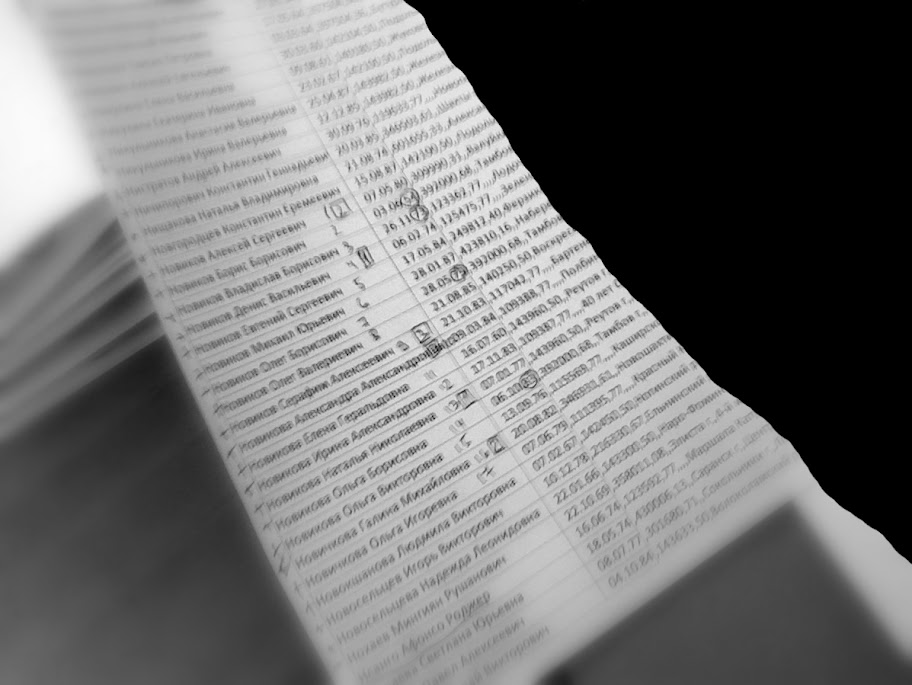

Опять же, ранним утром двадцать человек прибыли на участок. На вопросы о том, когда начнём ходить, когда выдадут форму, тётеньки (инструкторы) улыбались и иногда шептали "Да никуда вы ходить не будете". К 9:30 некто на загадочной легковой машине (она будет подъезжать каждый день) доставил коробки с бланками и обложками. Перед нами это всё аккуратно разложили, и, что удивило больше всего, раздали каждому какие-то списки и сказали это переписывать. Пробежавшись глазами, один за другим студенты понимают, что это база данных. Там указаны адреса, телефоны, ФИО, дата рождения, место рождения. Всё. Вы только задумайтесь, какого чёрта данная информация подобным путём должна попадать в руки студентов?! После этого нас лишь смешила надпись на личных переписных бланках "КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. Гарантируется получателем информации".Для справки

Для рассмотрения следующего вопроса придётся поговорить немного о структуре бланков. Существуют три типа бланков для постоянных жителей: С, П, Л. В бланк С заносится информация о личном составе жилища (указывается город, район, дом, квартира), т.е. число домохозяйств (семей, так сказать) и их состав (ФИО каждого). В бланке П указываются:

- тип жилища - дом, квартира, общежитие, и т.д.

- параметры дома - из чего сделан, какого года

- площадь квартиры, число комнат

- наличие коммунальных услуг - газ, отопление, вода, есть ли кухня/туалет, интернет, телефон, и т.д.

Л - личная анкета. В ней указываются:

- порядковый номер человека в пределах домохозяйства

- вид родства с первым человеком по домохозяйству

- пол, место и дата рождения

- гражданство, национальность

- полученное образование, знание языков

- источник заработка, вид занятости

- дата прибытия в город (для тех, кто родился в ином населённом пункте)

Как вы думаете, каким образом студент заполняет все эти поля, исходя из информации, данной ему с базой данных? Всё, кроме ФИО и года/даты рождения, нам сказали угадывать. Угадывать! Это же абсурд! Людей переписывают непонятно как, к ним за эти две недели никто не придёт и они даже не узнают, что переписаны. В первый же день каждый заполнил по 70 личных анкет, распределяя их по квартирам. Это было нудно и нелегко. Заняло шесть часов непрерывной писанины. Если родственные связи можно и додумать, исходя из отчеств и дат рождения, то награждать кого-то степенью доктора наук, а кому-то приписывать неумение читать и писать было во власти каждого переписчика, в том числе меня. И ведь возможно я переписал тебя, читатель. При этом всём нам говорили не писать номера квартир (без палева). Выполнив норму, я пошёл домой. Морально уставший, а на подобные российские глупости у меня аллергия, я думал о том, что на администрацию участка есть за что подать в суд. Тут же эту мысль подавило то, что мы находимся в России, и если я подам в суд, то строже всех накажут меня, а по телевизору этот ужас и так не покажут. Ужас? Это ещё не ужас.

function getSeconds() {

function getSeconds() {